中国的改革是与开放同时推进的,两者紧密联系,不可分割。因此,改革与开放经常合并为“改革开放”一个专有名词使用。

1978年,国务院务虚会提出要放手利用国外资金,大量引进国外先进技术设备。一年中,同西方发达国家签订了22个成套引进项目的合同,投资规模最大的是上海宝山钢铁厂。

1978年,党和国家组织了一系列代表团、考察团出国访问。访问的国家达50多个。特别是1978年10月邓小平对日本的访问,为中国引进国外先进的技术设备和管理方法打开了局面。

1978年12月,十一届三中全会作出在自力更生的基础上积极发展同世界各国的经济合作,努力采用世界先进技术和先进装备的重大决策。由此确定了对外开放的基本国策,中国的大门迅速打开。

1979年1月17日,邓小平约见胡厥文、胡子昂、荣毅仁、古耕虞、周叔弢等工商业家座谈如何加快经济建设,提出利用外国的资金和技术问题。

1979年6月,五届人大二次会议通过的政府工作报告正式提出“采用国际通用的各种合理的形式吸收国外资金”的重要政策。从此,吸引外资的工作全面展开。

兴办经济特区,是党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设作出的重大决策,是中国对外开放富有特色的重要形式。

1979年1月31日,根据国家计委和外经贸部对港澳实地调研提出的建议,中共中央、国务院决定在广东蛇口建立全国第一个对外开放工业区-蛇口工业区。

经中央批准,1980年,广东、福建两省利用地处沿海,毗邻港澳、交通便利的特点,在深圳、珠海、汕头、厦门划出一定地区,建立了经济特区。短短几年功夫,就取得了重要成就。深圳这个昔日的边陲小镇迅速发展成初具规模的现代化城市,成为国内外关注的改革开放热土。

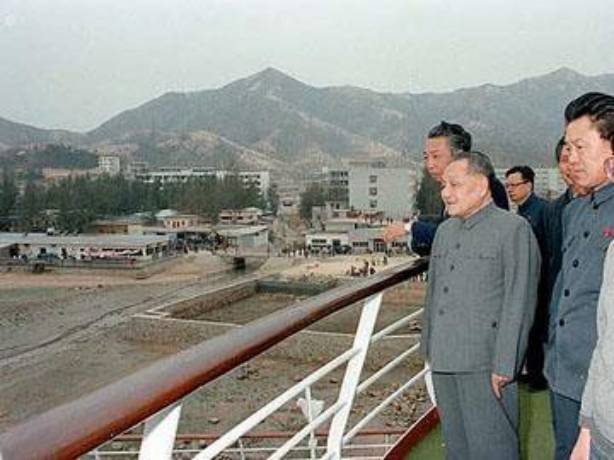

1982年12月,对外开放政策被正式写入宪法。1984年1月24日至2月15日,邓小平先后视察了深圳、珠海、厦门三个经济特区。回到北京后,特意指出:“我们建立经济特区,实行改革开放,有个指导思想要明确,就是不是收,而是放。”“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”

1984年5月,党中央和国务院决定,再开放14个沿海港口城市,逐步兴办经济技术开发区。从1985年起,相继在长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区和环渤海地区开辟经济开放区,批准海南建省并成为经济特区。1988年4月,正式决定在海南建省,并将海南岛设立为经济特区。

1986年3月25日-4月12日,六届全国人大四次会议通过《中华人民共和国外资企业法》。10月11日,国务院发布《关于鼓励外商投资的规定》。

1988年3月18日,国务院发出《关于进一步扩大沿海经济开放区范围的通知》,新划入沿海经济开放区的有140个市、县,包括杭州、南京、沈阳等省会城市,人口增加到1.6亿。